出産時育児休業(産後パパ育休)について 【第1回】

今までは、公的年金制度に特化し、制度の内容等についてお話ししてきました。

6月からは、「働く女性、なにかを始めたい女性」に、少しでも役に立ちたい!という思いで、書います。

今回のテーマは、出産時育児休業(産後パパ育休) 【第1回】です。

法律って、複雑 今回は、「育児・介護休業法」です。

前回のコラムで、

最近、「本当に、法律って複雑だな〰️」と感じています。

と、書かせていただきました。

その中から、今回は

「育児・介護休業法」をチョイスします。

まずは、「育児・介護休業法」とは

この法律は、少子・高齢化が急速に進展する中で、

育児や介護の問題は、労働者が仕事を継続する上で、大きな問題となっており、そのような社会環境を踏まえ、「育児休業等に関する法律」が成立、平成4年では、常時30人を超える事業所が対象でしたが

平成7年からすべての事業所に対して適用されることとなりました。

前回から、働く貴女に役立つ情報をお届けすることに特化していますが、今回は「育児・介護休業法」から、「出生時育児休業」についてお伝えします。

これは基本「配偶者(夫)」が対象となります。

というのは、出産後8週間に4週間休める制度なので、

通常、働いている女性が出産した場合、「労働基準法」により、産後8週は休業することになるため

(本人が請求し、医師が支障がないと認めた業務につくことは6週間から可能です。)

この制度は使えません。

男性の育児休業率について

現在、男性の育児休業率は、

10年前の平成25年時点で、2.03%、それがなんと、

令和5年には、30.1%となっています。

政府の呼びかけ(?)等もあってか、すごく増加していますね。

男性の育児休業取得期間を見てみると…

- 1ヶ月~3ヶ月 28.0%

- 5日~2週間未満 22.0%

- 2週間~1ヶ月未満 20.4%

となっています。

私的には、まあまあお休みできているのでは?と感じています。

皆さんは、どうお感じですか?

取得率を上げるために各企業は、色々な策を考え、育休をとりやすい、制度や雰囲気作り(これが大事!だと思います)に力を入れています。

慣れないうちは、「えっ、休むの?」と思ってしまいますが、

多分これから、多くの人が取り始めると、取らない人が逆に、「変わった人?」となり始める時代になっていくのだろうと思います。

出産時育児休業の取れる期間

ちなみに、出産時育児休業(パパ育休)制度とは、

子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に、

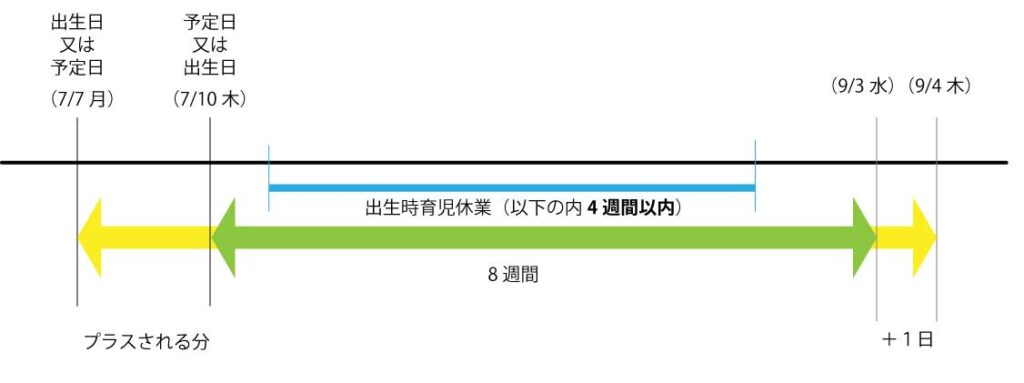

例えば

1、出産予定日前に出生した場合は、

出生の日から、 予定日から起算して8週間を経過する日の翌日まで

2、予定日後に出生した場合は

予定日から、出生から起算して8週間を経過する日の翌日までの間に

4週間以内の期間を定めて休む事ができます。(????)

言い換えると…

予定日か、出生日の早い方から、

予定日か出生日の遅い方から起算して、8週間目の翌日までの間に、

4週間以内のお休みが取れます。 (フ〰️、まだややこしいですね。)

図にすると…

こんな感じです。(大丈夫でしょうか?)

出産予定日から、取得可能なので、そろそろ…というときに、一緒に誰かいてくれることは、とても心強いですね。

いざとなったら、病院への付き添いや、それがまた2人目以降の子であれば、家にいる子の面倒も心配です。

よく、出産のため、実家へ帰って地元で出産という話も聞きますが、私は、フルタイムで働き、それなりの年齢で、それなりの責任があったため、長期間の休みを取ることが難しかったため、娘のところへ行ったのは、出産した日と、その後の休日ぐらいでした。

しかし、うちの家族の場合は、2人の娘の、いわゆる、「お姑さん」が、

5回の出産時(孫は5人います)、都合をつけて娘達の家に泊まり込んで助けていただきました。(感謝です。)

たまたま、私達は、「義母さん達」の協力で乗り越えられましたが、これを、それぞれのご主人ができる環境になれば、「働くおばあちゃん」にとっても、ありがたいことです。

家庭により、状況は様々です。

一律に、「これを正解!」とするのではなく、多くの選択肢から、それぞれが必要な制度を選び、人生の様々なライフイベントを乗り越えられる環境が整って行く事は、とてもいい傾向ではないかと思います。

もちろん、完成形はないと思いますが、それぞれが、声を上げていくことが大事だと思います。

おわりに

いよいよ、関東も梅雨入りしたと思ったら、晴れて30度超えの日々が続いています。

暑い日を想像すると、うんざりしますが、ものは考えようです。

「厚手の寝具や、夏掛けを洗濯できるチャンスを与えられた!」と、

強制的にポジティブマインドに切り替えて、暑さを乗り越えていきたいと思います。

何事も気持ち次第だ、と信じて…。

それでは、また