親と同居する子に対する遺族年金見直し(案)

前回までの4回で、遺族年金の改正案について見てきました。

その内容は、下記の内容6項目を、20年掛けて段階的に改正しようと話合われていると、お伝えしてきました。

- 新たに子のない男性にも遺族厚生年金を支給する。

- 年金額を増額する。(有期給付加算+死亡分割)

- 配慮が必要な方は、5年目以降も継続受給を可能にする。(所得、障害等)

- 収入にかかわらず受給可能にする。

- 中高齢寡婦加算を廃止

- 親と同居する子に対する遺族基礎年金の支給停止規定の見直し

前回、1から5までについては、内容を簡単に説明させていただきました。

【遺族年金はなくなるの?シリーズはこちらからスタート!】

今回は、6について、少し見ていきたいと思います。

まずは、基本のお話です。

遺族年金はなくなるの?シリーズで、

遺族基礎年金は、国民年金の、諸条件に該当する、被保険者又は被保険者であったものが死亡した時、

そのものによって生計を維持していた「子のある配偶者」又は「子」に支給されます。

「子」とは、18歳に達する日以後の3月31日までにある(概ね高校3年生)か、又は20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしてない人をいいます。

実は、年金では、配偶者は事実婚でも認められますが、子どもは、「法律上の子」しか認められません。

遺族基礎年金は、「子のある配偶者」の場合、配偶者に給付され、「子」は支給停止になります。

「配偶者」は、養育する「子」が、いなくなったり、再婚したり、所得が850万円を超えていると「配偶者」への年金は支給されなくなります。

「子」は 親等と生計を同じくすると、年金は支給されないしくみになっています。

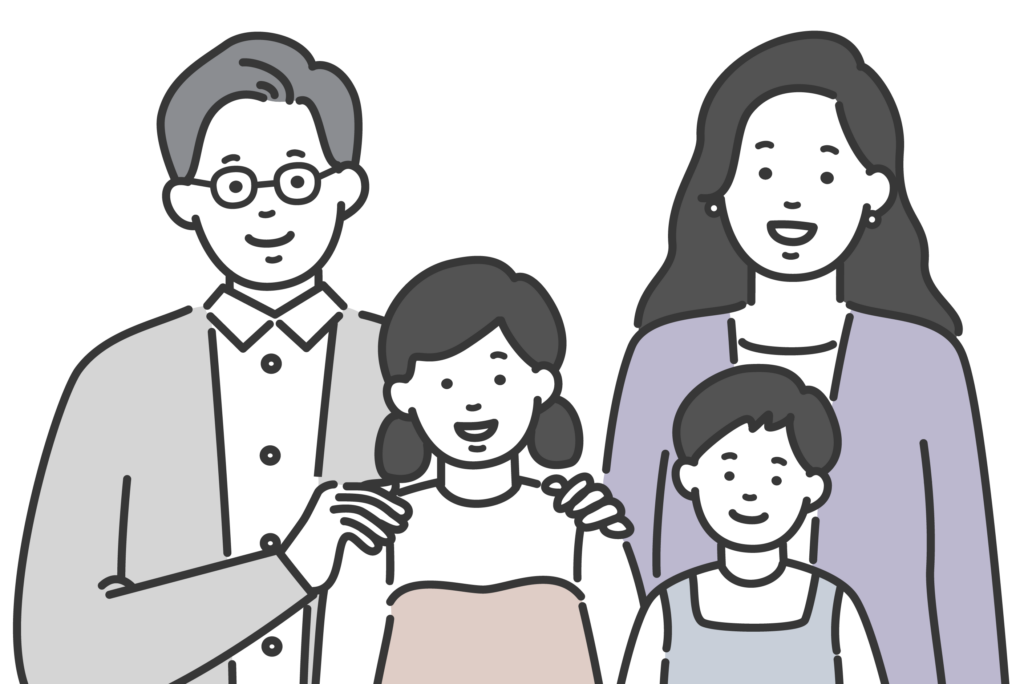

遺族基礎年金 支給停止の例

ということで、支給停止の例として、

1 父母が離婚し、父の元で暮らしていたが、父が死亡したため、母に引き取られた場合

母は、配偶者ではないため、遺族基礎年金はもらえない。

子は、母と生計を同じくしているため、遺族基礎年金は支給停止

2 残された配偶者が、再婚した場合

配偶者は、再婚により、失権

子は、父母と生計を同じくしているため、遺族基礎年金は支給停止

3 子が祖父母等(直系血族又は姻族)に引き取られ、養子縁組した場合

祖父母等に、遺族基礎年金は発生しない

子は、父母等と生計を同じくしているため、遺族基礎年金は支給停止

4 残された配偶者が、収入850万円以上の場合

配偶者は、遺族基礎年金に該当せず

子は、親と生計を同じくしているため遺族基礎年金は支給停止

厚生労働省の資料によりますと、

離婚増加等の、子を取り巻く家庭環境の変化を踏まえ、子の置かれている状況による

遺族基礎年金の支給停止の不均衡を見直し、自らの選択によらない事情で、子が置かれている状況による、遺族基礎年金の支給停止がされることがないよう、規定を見直す。

とあります。

幼い子どもは、一人では生きていけません。

その子を、育ててくれる人が、収入850万円未満の、法律上の「親」でなければ、

遺族基礎年金がうけとれないなんて・・・・

一刻も早く、見直しをしていただきたい内容だと思います。

年金は、このような問題ついて、色々見直しがされています。

今はだめでも、何年後かは受給できるようになったりもします。

次回からは別シリーズ!

次回からは、掛金を収める余裕がない時の、免除や未納についてみていきたいとおもいます。

いよいよ、春

実家に向かう途中の荒川の河原は、一面、菜の花で黄色く染まっていました。

そろそろ、桜前線も、やってきそうですね。

色々、忙しいと思いますが、花を見て、「きれい!」と思える、そんな穏やかな気持ちになれる時間を、少しでも持てるといいですね。

それでは、また。